SŌK 鈴木絵里加 東京

道具がなくてもできる手の力を信じて

VOICEの香内斉が、尊敬する“人”にフォーカスを当てる「JOURNAL」。11人目としてご登場いただくのは、SŌK(ソーク)の屋号で活動する鈴木絵里加さんです。釉薬の色遣いがさまざまな器や花器、装身具、お面や陶版画、陶製の箱型の物入れに至るまで、陶を使った表現方法の幅広さと奥行きの深さに驚かされます。自宅兼アトリエを訪ね、作品が生まれる源泉についてじっくりとお話を伺いました。

text:Kaori TAKAYAMA(Magazine isn’t dead.)/ photo:Hitoshi KONAI

グラフィックに惹かれて

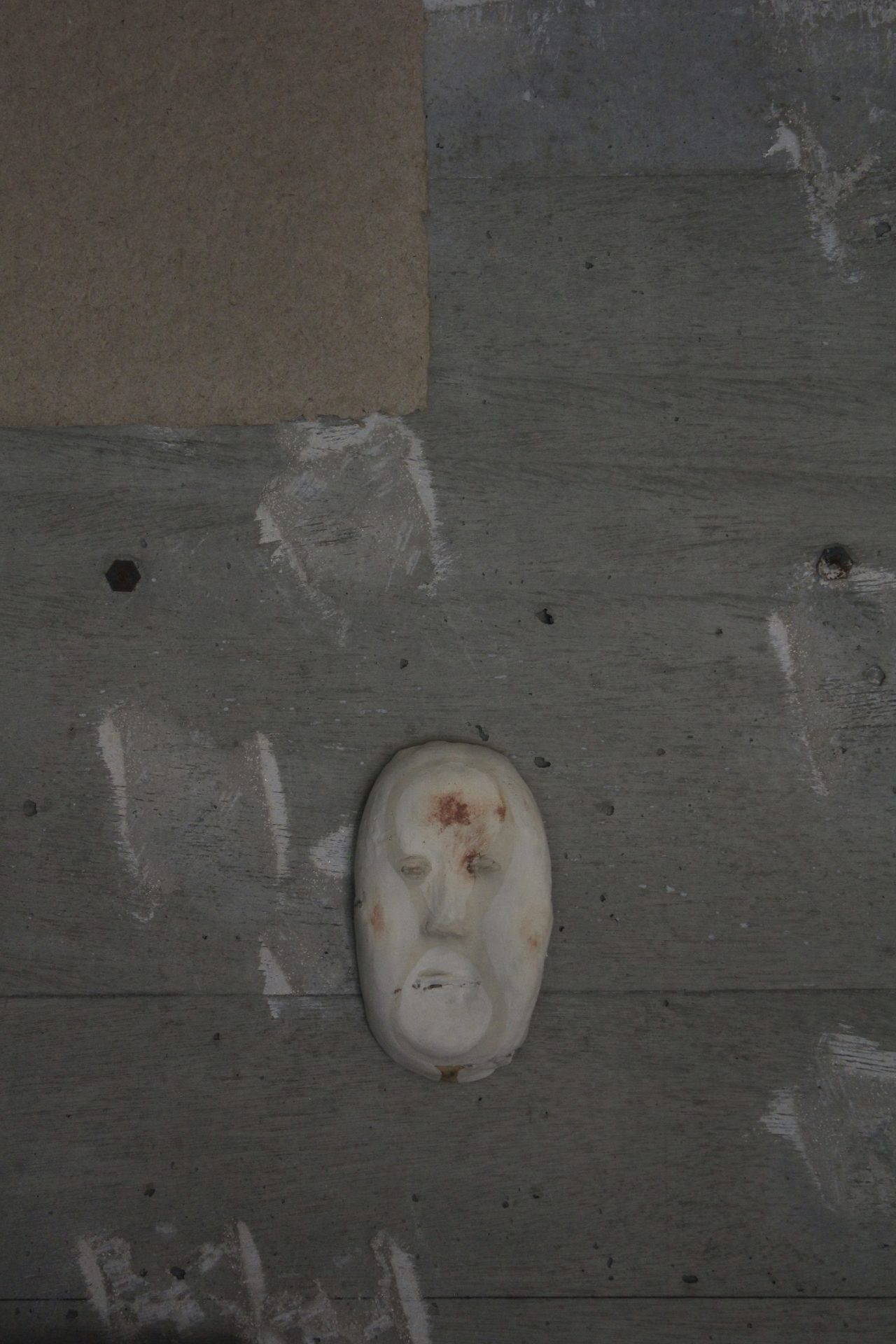

窓の外に豊かな緑を望むリビングの壁面には、自身で制作した陶でできたお面や陶版画、古今東西の個性的なオブジェ、子どもが描いた絵などがひしめき合っている。出自が異なるものばかりにも関わらず不思議と一貫性があり、独特の世界観が生まれている。まさに鈴木さんが生み出す作品の多面性と似たものを感じ、その空間に佇みながら妙に納得した。

ダイニングテーブルには、数日前に海岸で子どもと拾ったという貝殻がバットの上にたくさん並べられ、その風景さえもオブジェのように見えた。すると開口一番、「こういったものを見ていると、これを超えるものはつくることができないなと思ってしまいますね」と自然が生み出す造形物に対する尊敬の言葉を口にした。

✳︎

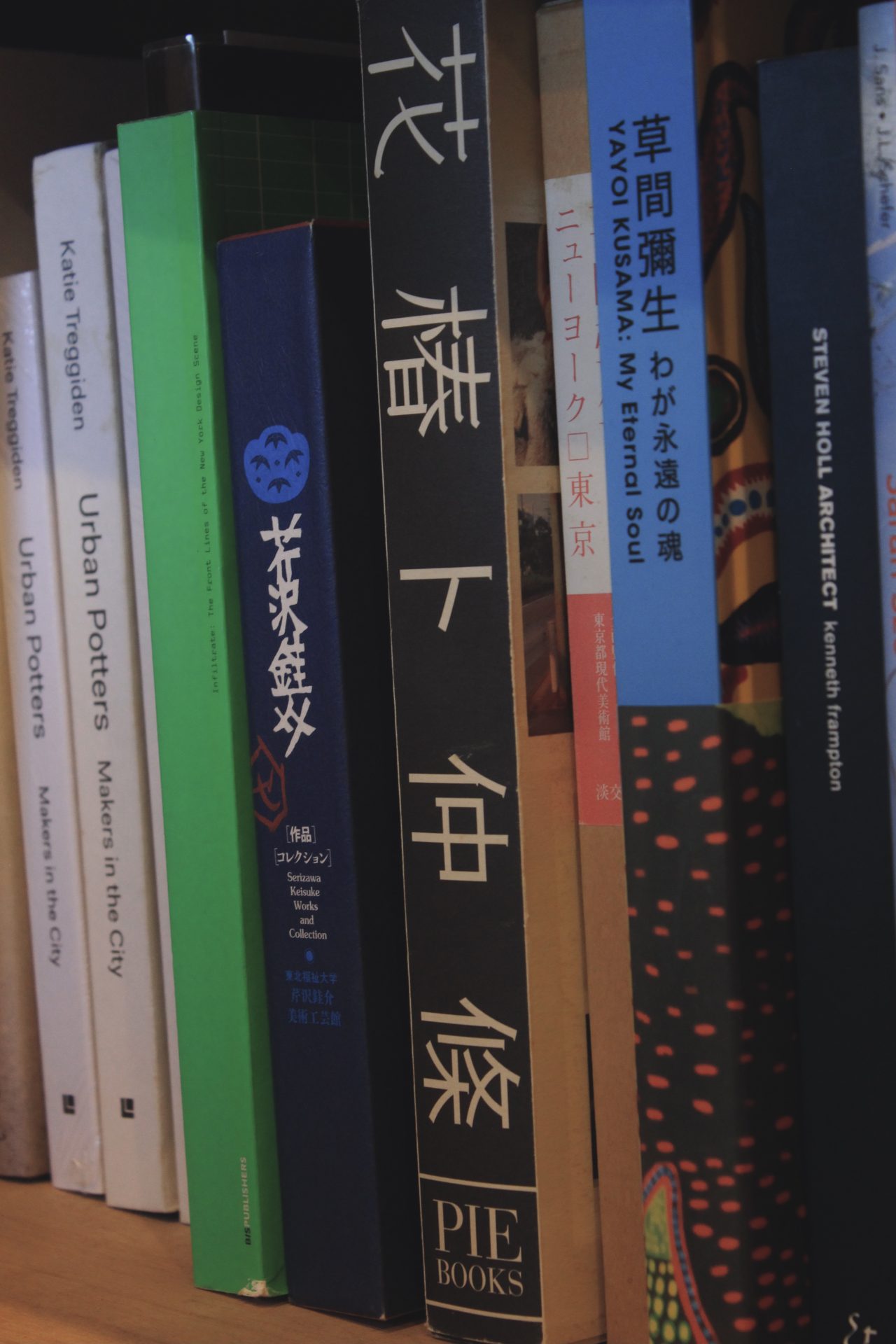

子どもの頃から絵を描くことが好きだった。高校では美術デザインコースへ進学し、将来はグラフィックの道に進みたいと思っていた。母が資生堂に勤めており、当時毎月発行されていた『花椿』を熱心に読みながら、仲條正義さんへの憧れも募らせていた。しかし、現実は甘くなかった。

「デッサンができないとグラフィックは難しいということを高校で知りました。授業では、デッサンや色彩、空間構成などひと通り経験した上で、自分の向いている分野へ進みましょうという指導を受け、デッサンは自分よりも上手な人しかいなかった。でも、唯一他の人よりもできたのが立体などの空間構成でした。ということは建築だなと思って、日大芸術学部のデザイン学科建築デザインコースへ進学しました」

建築を学ぶことで養われた視点

建築を学んだからこそ、身についたスキルが多くあると言う。

「建築とひと言で言っても本当に複雑なもので構成されていて、素材や光はもちろん、その土地の背景を踏まえて設計していくストーリー性もあります。すべてにおいて物語をつくっていく過程が、想像が好きな自分にはすごく合っていました。物事を多角的に見る視点も鍛えられて、楽しかったです」

しかし卒業後、設計事務所でアルバイトをする中で方向転換を考え始める。

「きつくて修行期間も長いので、仕事として続けるのは難しいと思うようになりました。と同時に、図面を描いて模型はつくるけれど、実際に建てるのは大工さん。つくる方へいきたいと考えるようになりました」

そんなとき、駅のホームに貼ってあった1枚のポスターが目に留まる。2010年に都内で開催されていた「ハンス・コパー展ーー20世紀陶芸の革新」の展覧会ポスターだ。そのグラフィックに惹かれ、観に行った帰りに陶芸をやろうと心に決める。「もし展示を観ていなかったらいま陶芸をやっていなかったかもしれないです。建築はやめていたと思うけれど」と笑う。

どこで学ぶかを検討していく中で、多治見市陶磁器意匠研究所を選ぶ。それまで陶芸をやろうと思ったことはなかったため、未経験のまま飛び込んだが、そんなふうに入る人はいまは誰もいないと話す。

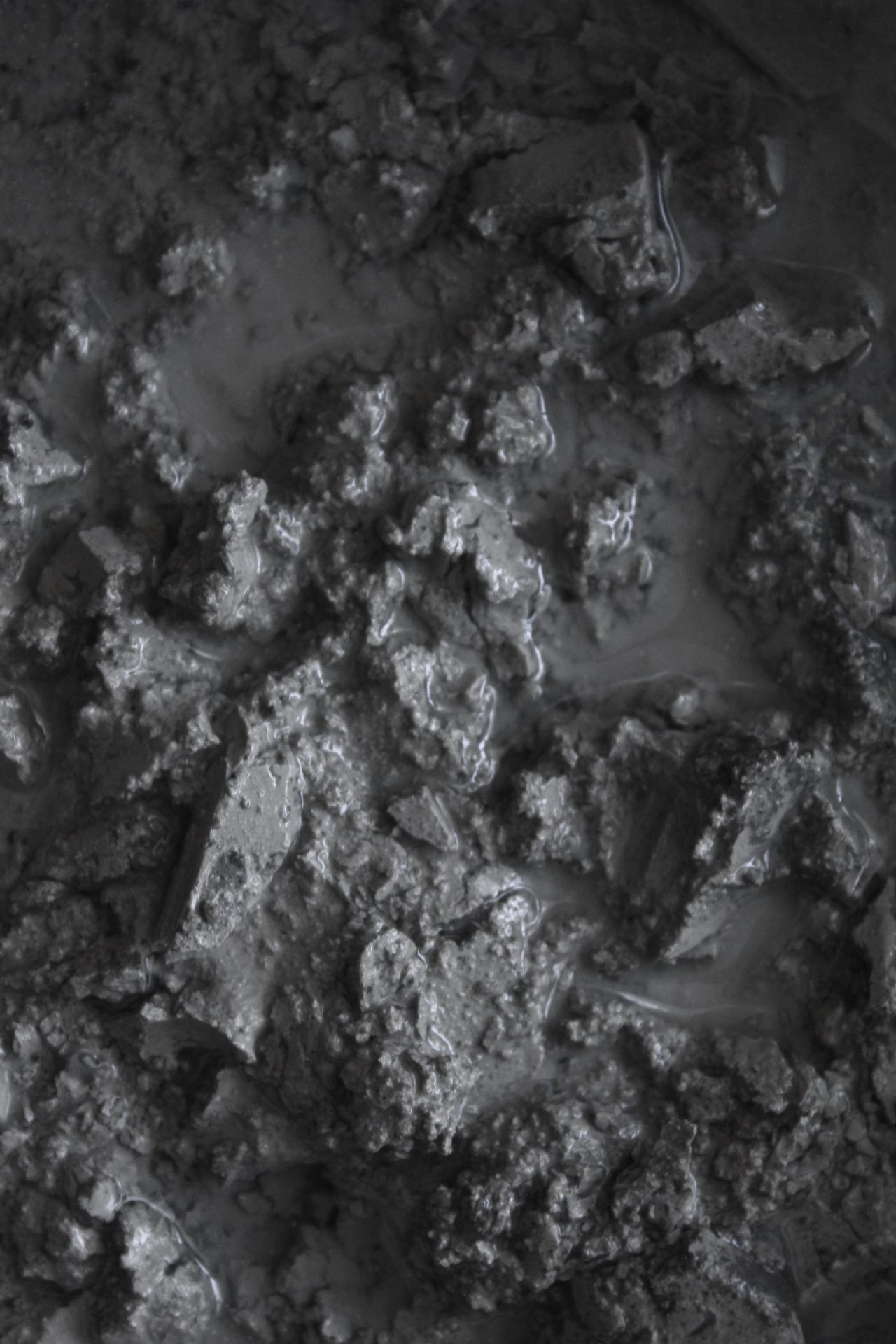

「だから2年間では正直何も習得できませんでした。特にろくろが難しくて、自転車に乗れないような感覚で、どうすればできるのかもわからなかった。ただ、手捻りだと自分のペースでつくることができたので、手捻りだけは一生懸命やっていましたね」

模索を続ける日々

2014年に研究所を修了後東京に戻り、SŌKを立ち上げた。SŌKとは、陶芸用語「ねらし」の英訳。ねらしとは、一定時間、窯の温度を高温のまま維持させる焼成技法のことで、英語では「浸す」「没頭する」という意味があり、その語源からねらしの意味も持つようになったという。

「陶芸と関係のある名前にしようと陶芸用語辞典を開き、見つけた言葉です。いろんな意味を含んでいるし、いい響きだと思って選びました」

研究所で熱中していた手捻りだったが、生産性が低い上に東京で設けた電気窯は小さく、作家として食べていくためにもう一度ろくろと向き合うことにした。まずは器や皿などをつくり始め、クラフトフェアなどに出店。認知が少しずつ広がって取扱店が増えていったり、個展を定期的に開催できるようになったりなど土台づくりができた。

そこで、ろくろを使って器をつくり続けながらもう一度手捻りに戻り、元々やりたかった花器やお面を制作する。初めて花器を手捻りでつくった2017年、声をかけたのが香内だった。しかし当時は出来に納得がいっていなかったと鈴木さんは話す。

「最初は、施釉のしやすさから、手捻りらしさを殺して綺麗につくっていたんですよ。研究所の卒業制作で使っていたのはガス窯で、電気窯だと出したい質感が出なくて。ただ施釉すると、手捻りのもこもこしている感じを消さなければ汚らしくなり、紙一重で。電気窯での手捻りの作品づくりが自分の中で難しくて、ずっと悩みながらやってきて、一旦いまの感じに落ち着いています」

手捻りだからこそ生む表情を追求していく

個展の度に、展示場所と自身の作品のバランスを考えて作品をつくり始めるという。学んできた建築的思考が反映されているようだ。

「永遠に大学時代の課題を続けているような感覚なんです。一つの代表作のようなものを極めていく方が作家としてはいいのかもしれないけれど、個展が決まると、このお店にはこういうものを置きたいと想像を膨らませていきます。課題のように捉えていて、毎度違うものをつくりたくなる。だから長く来てくださっているお客さんには、私の心移りを見てもらっているように思います。時間をかけて迷って選んでくれる姿を見るのは、すごくうれしいです」

最後に、ポストカードをおもむろに取り出し「ピカソのこの絵に近づきたいんです」と語り始めた。

「手に握られている花の絵なんですけど、この絵がすごく好きなんです。なぜかと考えたときに、花と人との関係が集約されているような気がして。ピカソが描いた、花を握った手のような肉感を雰囲気として花器に表したい。そういう柔らかさとか、身体のラインとかの人間ならではの揺らぎを残しながらつくりたいと思っているのかもしれない、とピカソの絵を見ながら気づいたんですよね」

自然の造形物にはつくり出せないものを、自らの手で土を捏ねながら考え続ける。仲條正義のグラフィックに惹かれたのも、整いすぎていない絶妙なバランスと手痕感が残る雰囲気が好きだから、と言う。シンメトリーで綺麗なものよりは、縄文土器のようなプリミティブなものにずっと心を奪われてきた。

「ろくろって機械の一部に入り込む感覚なんですよ。手捻りだと完全に対照にはできなくて、叩いたりして形を整えていくから、人の手痕が残るような歪みも生まれる。ろくろだとスピード感があって早くできるけれど、手捻りで少しずつ積み重ねていく方が私の時間感覚と合っていると感じます。そして、道具がなくても手でできるということも私は信頼しているんですよね」

SŌK exhibition

日程 : 2025年5月31日〜6月8日(6/3は定休日)

場所 : VOICE (東京都渋谷区神宮前3-7-11)